Marocco, cheval savant du XVIe siècle

La légende du petit cheval savant de la fin du Moyen Âge, accusé de sorcellerie et brûlé en place publique est resté vivace depuis le XVIe siècle, avec toutefois quelques variations (sauf pour sa période d’activité): l’orthographe de son nom, l’origine de son propriétaire, la liste de ses prouesses, le lieu et l’issue d’un hypothétique procès changent d’une version à l’autre.

L’histoire du cheval avec son issue fatale est évoquée dans le dictionnaire [1] de François Baucher à l’article sur le travail des chevaux en liberté : « L’étonnement [suscité par le cheval] est allé souvent jusqu’à la crainte du sortilège. Nous avons sous les yeux un vieil ouvrage sur l’Équitation, de M. Delcampe, écuyer de la grande écurie du roi, imprimé en 1664 [2], qui nous en donne un triste exemple : « Un Napolitain, nommé Piétro, avait un petit cheval dont il sut mettre à profit les dispositions naturelles ; il le nommait Mauraco. Il le dressa, et lui apprit à se manier sans selle ni bride, et sans que personne ne fût dessus. Ce petit animal se couchait, se mettait à genoux et marquait autant de courbettes que son maître lui disait. Il portait un gant, ou tel autre gage qu’il plaisait à son maître de lui donner, et à la personne qu’il lui désignait. Il sautait le bâton et passait à travers deux ou trois cercles les uns devant les autres, et faisait mille autres singeries. Après avoir parcouru une grande partie de l’Europe, son maître voulut se retirer; mais en passant par Arles, il s’y arrêta. Ces merveilles frappèrent tellement le peuple, et l’étonnement fut porté à tel point, qu’on le prit pour un sorcier. Piétro et Mauraco furent brûlés comme tels sur la place publique. »

D’autres sources confirment plutôt une origine anglaise au fameux petit cheval : orthographié Marocco, Mauraco ou Moraco, on le connait Outre-Manche sous le surnom de the Dancing Horse ou the Bankes’s Horse du nom de son propriétaire, William Banks, ou encore the Thinking Horse, voir the Politic Horse. On le décrit comme un petit cheval bai, athlétique et souple, doté d’une grande intelligence. Il aurait vécu entre 1586 et 1606.

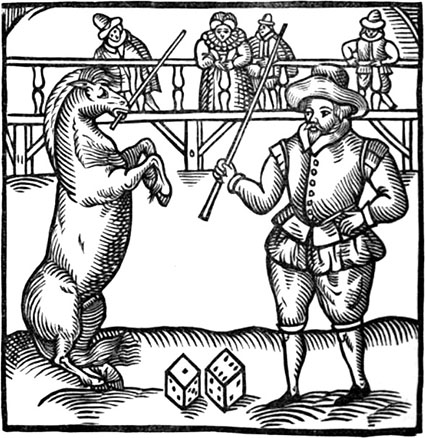

Un article du Magasin Pittoresque de 1842 [3] détaille : « Plusieurs auteurs anglais de la fin du seizième siècle font mention du cheval Marocco, qui appartenait à un individu nommé Bank. C’était un cheval savant, et un prodige à celle époque où l’on s’occupait peu de l’éducation des animaux. Les poëtes, toutefois, ont certainement exagéré son mérite. Dekker, dans son Satiromastic, prétend que le cheval de Bank montait au sommet de Saint-Paul [4]. Peele assure qu’il jouait du luth, instrument très à la mode du temps de Shakespeare. On trouve encore quelques exemplaires d’une brochure de treize feuillets, intitulée: Maroccus Extaticus, ou le Cheval bai de Bank en extase. Discours sous forme d’entretien joyeux entre Bank et sa bête, anatomisant quelques abus et intrigues de notre temps, etc [5]. Un des exemplaires de cet ouvrage satirique, où Marocco a souvent de la verve et de l’esprit, a été vendu, il y a peu d’années, pour le prix énorme de treize guinées (environ 338 fr.). Sur la première page, une gravure en bois représente Marocco s’escrimant au fleuret avec son maitre. À ses pieds sont deux dés qui indiquent quelle était son habileté à ce jeu. Dans l’ Histoire du monde [6], W. Raleigh a écrit : « Assurément, si Bank eût vécu dans les siècles d’ignorance, il eût fait honte à tous les enchanteurs du monde, car aucun d’eux ne fût parvenu à dompter et instruire un animal comme il a su faire de son cheval. » Il semblerait qu’il y eût dans ces paroles une triste prophétie et un avertissement. Quelques années plus tard, Bank eut l’imprudence d’aller chercher fortune en Portugal, où la foi catholique se défendait et se propageait à l’aide des bûchers : Marocco et son maître y furent brûlés comme sorciers. »

Plus récemment, Jan Bondeson, maître de conférences à la Cardiff University School of Medicine, consacre un chapitre très fouillé à ce couple dans son The Feejee Mermaid [7] : William Banks, originaire de Stafford, attaché aux services du comte d’Essex, aurait démarré le travail des chevaux vers 1580. Il se serait produit dès 1591 à Shrewsbury avec un cheval blanc. Il aurait ensuite acheté Marocco poulain en 1589 : vif et intelligent, le petit bai fut facile à éduquer. Banks présenta son « Cheval dansant » vers 1593 à Londres et rencontra un succès immédiat. La littérature conserve des descriptions de ses prestations : Marocco pouvait se mettre debout, reculer, se coucher et jouer le mort, aller chercher un spectateur désigné par son dresseur ou rendre un gant, compter des pièces de monnaies, etc.

En plus d’être au cœur du pamphlet Maroccus Extaticus [8], les prouesses du cheval sont également citées dans une des premières pièces de Shakespeare ( Love’s labour’s lost également vers 1595 [9]), ce qui tend à croire que le célèbre homme de théâtre ait bien assisté à une représentation du duo. D’ailleurs, l’étude de Bondeson puise nombre de ses sources dans le Memoranda [10] de J.O. Halliwell-Phillipps paru en 1879 et consacré à la pièce du dramaturge et dans Elizabethan eccentrics [11] d’Arthur Freeman, paru près d’un siècle plus tard (1989).

La vie à Londres à l’époque Shakespeare y était très animée : pendant le règne de la reine Elizabeth I (1558-1603), les conflits sanglants qui virent s’opposer catholiques et protestants s’étaient estompés, laissant la place à une prospérité bénéficiant à tout le royaume, et ouvrant une période d’effervescence culturelle inédite. De nombreux spectacles animaliers, entre montreurs d’ours et combats de chiens, résurgence d’attractions en vogue au Moyen âge, faisaient florès. Une animation, plus raffinée, vantant les mérites d’un « Cheval dansant » prodigieux devait sûrement attirer des badauds enjoués par la nouveauté. Il n’est donc pas étonnant que l’on trouve des traces de Marocco, non seulement chez William Shakespeare, mais également chez Ben Jonson (Workes, 1616 [12]), ou de l’explorateur, déjà cité, Walter Raleigh (The History of the World in five books, 1614 [13]) et quelques autres contemporains, cités par Bondeson (Richard Tarleton, Thomas Nash, sir Kenelm Digby, John Donne, John Bastard, etc.) avec quelques arrangements avec la réalité de la part de ces esprits créatifs.

La grande tournée entreprise ensuite par Banks laissa parfois le spectateur entre peur et stupeur, comme en Écosse, où on le traita de sorcier et son cheval d’esprit malin. Pour regagner l’attention des londoniens à son retour en 1600, où d’autres spectacles animaliers avaient fleuri, Banks aurait donc embarqué son cheval en haut de la tour de la cathédrale Saint-Paul, le long d’un escalier étroit en colimaçon [13]. Véridique ou pas, la descente a dû en être extrêmement compliquée. Cet exploit, probablement enjolivé par la fantaisie de Ben Jonson, a été cité par Thomas Dekker [15], comme l’évoque l’article du Magasin Pittoresque.

On retrouve Banks et son cheval triomphant en mars de l’année suivante à Paris. Le ministre Jean de Montlyard en gardera une forte impression si on en juge les quelques notes laissées dans sa traduction d’Apulée, Les Métamorphoses, ou L’asne d’or [16]. Banks reçut également la visite de quelques érudits, comme le protestant Isaac Casaubon, et dû démontrer que les exploits de son cheval étaient bel et bien le fruit d’un long et patient dressage et non de la sorcellerie. Toujours selon Jan Bondeson, son passage par Orléans a semblé avoir provoquer plus de remous : Banks fut arrêté, accusé de sorcellerie et menacé du bûcher. Pour sa défense, il convainquit les ecclésiastiques qui l’accusaient, de laisser faire à Marocco une démonstration de son talent : le cheval, suivant les ordres de son dresseur, alla s’agenouiller devant une croix… Les moines reconnurent s’être trompés et attribuèrent le talent de l’animal à la grâce divine. L’anglais put reprendre sa route qui l’emmena de Lisbonne à Rome et jusqu’à Frankfort.

En fait, c’est le poète Ben Jonson, ami de Banks, qui aura ajouté une touche de son cru à la légende de Marocco, en forme d’une épigramme publié en 1616 [17], où il fit périr le duo sur le bûcher et réincarné en chat. Était-ce là le fruit d’exagérations de la part de son dresseur et de son entourage de monter en épingle la visite ou la convocation d’un magistrat (signalée par de Montlyard [18], peut-être pour un autre motif? S’agit-il de Casaubon?) à la suite d’une représentation pour se faire de la publicité ? Cependant, l’évêque Thomas Morton évoque l’incident de la sorte en 1609 [19]: « Ce qui me rappelle une histoire que Banks m’a racontée à Franckford, tirée de sa propre expérience en France parmi les Capucins, par lesquels il a été soupçonné de Magie, à cause des exploits étranges que son cheval Morocco a joués (je le rends comme tel ) à Orléans : où il, pour racheter son crédit, promit de manifester au monde que son cheval n’était rien de moins qu’un Diable. À cet effet, il ordonna à son cheval d’en chercher un parmi l’assemblée, qui avait un crucifix sur son chapeau ; ce qui fait, il lui fit s’agenouiller devant elle; & pas celui-ci seulement, mais aussi de se relever, et de le baiser. Et maintenant (Messieurs, a-t-il ajouté), je pense que mon cheval m’a acquitté, ainsi que lui-même ; et ainsi ses adversaires restèrent satisfaits, concevant (comme il pouvait sembler) que le diable n’avait pas le pouvoir de s’approcher de la croix. (Which bringeth into my remembrance a storie which Banks told me at Franckford, from his own experi∣ence in France among the Capuchins, by whom he was brought into suspition of Magicke, because of the strange feats which his horse Morocco plaied (as I take it) at Orle∣ance: where he, to redeeme his credit, promised to manifest to the world that his horse was nothing lesse then a Diuell. To this end he commanded his horse to seeke out one in the preasse of the people, who had a crucifixe on his hat; which done, he bad him kneele downe vnto it; & not this onely, but also to rise vp againe, and to kisse it. And now (Gentlemen quoth he) I thinke my horse hath acquitted both me, and himselfe; and so his Aduersaries rested satis∣fied: conceauing (as it might seeme) that the Diuell had no power to come neare the Crosse.).» Ce fait est difficile à vérifier, les archives de la ville ayant brûlé en 1940.

Les différents écrits ne donnent pas beaucoup de détails sur la fin de carrière de Banks, qui ne se produira plus après 1607, ni avec Marocco, ni avec un autre cheval. On sait seulement par que l’anglais finira par ouvrir une taverne dans un quartier commerçant de Londres. La légende s’est peut-être développée plus avant autour de conversations de comptoir?

Le dresseur aurait révélé ses secrets de dressage à Gervase Markham que celui-ci reproduira dans son Cavelarice sorti la même année [20] : Banks a passé beaucoup de temps avec son cheval, usant de patience, de gentillesse et de récompense dès que l’action demandée était correctement exécutée, même si cela voulait dire ne pas nourrir le cheval avant l’entrainement… La sensibilité et la finesse d’observation du cheval ont fait le reste. Banks ne présenta plus aucun autre cheval dressé après Marocco.

Marocco eut de nombreux successeurs qui valurent à leurs dresseurs de passer à la postérité comme Billy, un des chevaux du cirque Astley (vers 1700), ou plus récemment Hans Le malin. Aujourd’hui, personne n’enverrait le frison Zingaro de Bartabas ou la shetland Petit cœur de Jean-François Pignon au bucher.

Marie-Laure Peretti (màj juil.2023)

En savoir plus :

- Maroccus Extaticus, John Dando, 1595

- Gervase Markham

- Les métamorphoses, ou L’asne d’or traduites, Jean de Monlyard, 1602, [éd. 1648]

- A direct answer vnto the scandalous exceptions […], Bishop Thomas Morton, 1609

- L’Art de monter à Cheval, M. Delcampe, 1658

- Dictionnaire raisonné d’équitation, François Baucher, 1851 [2 e édition]

- Le Magasin Pittoresque, 1842

- Memoranda on Love’s labour’s […], J. O. Halliwell-Phillipps, 1879

- Elizabethan’s eccentrics, Arthur Freeman, 1989

- The Feejee Mermaid, 2014

- Les chevaux savants, bibliographie

——–

[1] Dictionnaire raisonné d’équitation, par F. Baucher, 2e édition, revue et augmentée, Paris, l’auteur, 96, rue Pigale, 1851.

[2] L’Art de monter à Cheval, qui monstre la belle & facille methode de se rendre bon homme de Cheval. Par le Sr Delcampe, Escuyer de la Grande Escurie du Roy, Seconde Édition. Augmenté d’une Seconde Partie, des Remèdes les plus efficaces pour les Maladies des Chevaux. Par Messire Samuel Fouquet, Escuyer, Sieur de Beaurepaire, Escuyer de la Grande Escurie du Roy, Paris, chez Iacques le Gras, à l’entrée de la Galerie des Prisonniers, 1664

[3] Le Magasin pittoresque publié… sous la direction de M. Édouard Charton, (Paris), 1842, p.328

[4] [15] Dekker a évoqué les exploits de Marocco en haut de Saint-Paul qu’il raille dans plusieurs œuvres de manière implicite. Par exemple, il assaisonne le dialogue d’une de ses pièces satiriques, intitulée Satiro-mastix (1602), écrite en réaction à la guerre des théâtres et son acrymonie envers Ben Jonson, qui fut l’ami de Banks : «Horace : I, I, I, excellent sumpter horses, carry good cloaths; but honest roague, come, what news, what newes abroad? I haue heard a the horses walking a •• h top of Paules.»[…] [Tucca] : Out bench-whistler out, ile not take thy word for a dagger Pye: you browne-bread-mouth stinker, ile teach thee to turne me into Bankes his horse, and to tell gentlemen I am a Iugler, and can shew trickes. ». Il y fait allusion également dan s The Black Book (1604) et The seven deadly sinnes of London (1606)

[5], [8] Maroccus Extaticus. Or, Banke’s Bay Horse in a Trance A Discourse set downe in a merry Dialogue between Bankes and his Beast: Anatomizing some abuses and bad trickes of this age. Written and intituled to mine Host of the Belsauage, and all his honest Guests. By lohn Dando the wierdrawer of Hadley, and Harrie Runt, head Ostler of Bosomes Inne.[Londres], Cutbert Burby, 1595

[6] , [13] The History of the World in five books, Londres, Walter Burre, 1614, i 178 :« If Banks had lived in older times, he would have shamed all the enchanters in the world; for whosoever was most famous among them could never master or instruct any beast as he did.» cité par Halliwell-Phillipps.

[7] The Feejee Mermaid, Cornell University, 2014

[9] La pièce a été écrite vers 1595 et publiée en 1598 à Londres (Cutbert Burby) sous le titre complet de A Pleasant Conceited Comedie called, Loves labors lost. As it was presented before her Highnes this last Christmas. Newly corrected and augmented by W. Shakespere

[10] Memoranda on Love’s labour’s lost King John, Othello, and on Romeo and Juliet — by James Orchard Halliwell-Phillipps, F.R.S., Londres, James Evan Adlard, 1879

[11] Elizabethan eccentrics : brief lives of English misfits, exploiters, rogues, & failures, 1580-1660. Arthur Freeman, New York, Dorset Press, 1989

[12], [17] The workes of Beniamin Ionson, Londres, W. Stansby, 1616, 817 : « But ‘mong’st these Tiberts, who do you thinke there was ? Old Bankes the juggler, our Pythagoras, Grave tutor to the learned horse. Both which, Being, beyond sea, burned for one witch : Their spirits transmigrated to a cat : And, now above the poole, a face right fat With great gray eyes, are lifted up, and mew’d ; Thrise did it spit: thrise div’d They cry’d out, Pusse. He told them he was Bankes, That had, so often, shew’d ‘hem merry prankes. They laugh’t at his laugh-worthy fate. And past The tripple head without a sop. ». Voir aussi une autre mention à Banks p.777

[14] La supposée ascension est détaillée dans le texte d’Arthur Freeman in Elizabethan eccentrics

[16], [18] Les métamorphoses, ou L’asne d’or de L’Apulée, philosophe platonicien. Nouvellement reveues, corrigées & mises en meilleur ordre qu’aux precedentes Impressions. Augmentees de devx tables des principales matieres, tant du corps du liure, que des Commentaires. Et enrichies de quantité de Figures en Taille-douce. Paris, Langelier, 1602, [voir Dixième livre, p.192-195 dans l’édition de 1648]

[19] A direct answer vnto the scandalous exceptions […], Bishop Thomas Morton, 1609, p.11

[20] Cavelarice, or, The English Horse-man : Containing all the Art of Horse-manship, as much as is necessary for any man to vnderstand, whether hee be horse-breeder, horse-rider, horse-hunter, horse-runner, horse-ambler, horse-farrier, horse-keeper, Coachman, Smith, or Sadler. Together, with the discouerie of the subtill trade or mistery of horse-coursers, & explantion of the excellency of a horses vnderstanding, or how to teach them to doe trickes like Banks his Curtall: And that horses may bee made to draw dry-foot like a Hound. Londres, Edward Allde and W. Jaggard, 1607, livre 8, chap. 5