(Re) lire Nuno Oliveira

Le colloque 2025 de La Bibliothèque Mondiale du Cheval, commémorant le centenaire de la naissance de Nuno Oliveira (23 juin 1925), organisé dans l’Espace Bouvet Ladubay à Saumur, le 17 octobre passé, donna lieu à plusieurs interventions de grande qualité (voir programme détaillé). Il s’ouvrit par la rediffusion du film Nuno Oliveira, l’Écuyer du XXe siècle, réalisé par Laurent Desprez donnant lieu à la fin de la projection a une belle séquence "émotion" entre l’ancien journaliste de France 3 et Pureza Oliveira la fille de Nuno qui avait honoré de sa présence cette belle matinée. Aux interventions de Patrice Franchet d’Espèrey, toujours aussi primesautier que documenté, qui revint sur ses souvenirs de jeunesse; de Christian Carde qui traita avec clarté de technique équestre et en particulier de l’importance du pas, base de tout dressage et, enfin, de la conclusion de João Pedro Rodrigues, écuyer en chef de l’École portugaise d’art équestre, la recherche effectuée par Guillaume Henry, Président de la Mission française pour la culture équestre, éditeur et fils d’éditeurs qui publièrent en particulier, la quasi totalité des écrits de Nuno Oliveira, nous a semblée de première importance.

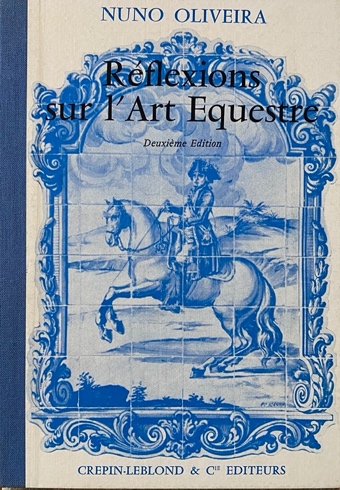

Les premiers textes de Nuno Oliveira (1925-1989) paraissent en 1951 dans un journal portugais consacré à l’élevage, Vida Rural. Il traite, en quelques lignes, de sujets philosophiques ou techniques. Cette série d’articles fait l’objet de son premier ouvrage, publié au Portugal à compte d’auteur en 1955, sous le titre Breves notas sobre uma arte apaixonante, puis en France en 1965, revu, augmenté et corrigé, traduit par René Bacharach, sous le titre Réflexions sur l’art équestre. Ce livre inaugure une série de six ouvrages, en français, tous aux éditions Crépin Leblond, qui formeront la pensée du maître.

Guillaume Henry, dans le propos in extenso que nous publions ci-dessous a tenté de cerner la relation de Nuno Oliveira à l’écriture, à son éditeur et à la place de son œuvre dans les écrits équestres français. Un travail inédit et exhaustif.

Xavier Libbrecht

« Mon père, Raymond Henry, puis ma mère, Anne, quand elle reprendra les éditions Crépin Leblond, au décès de mon père en septembre 1970, ont effectivement publié les ouvrages français du maître Nuno Oliveira.

Pour construire cette intervention, je me suis naturellement placé du côté du "fils", du cavalier (modeste) que je suis, mais aussi un peu de celui de l’éditeur, puisque j’ai eu le privilège de publier les Œuvres complètes du maître en 2022, chez Belin, ainsi que plusieurs ouvrages consacrés à son enseignement. Je me suis replongé dans cette époque si féconde, où se sont croisés tant de connaissances et d’amis : Jeanne Boisseau — que je remercie vivement pour la générosité de ses souvenirs –, Michel Henriquet, pour qui je garde une profonde affection, Evelyne Hubert, Sue Oliveira que j’ai rencontrée à plusieurs reprises en Belgique lors de la réédition des Œuvres complètes, et bien d’autres encore. J’ai interrogé quelques anciens et revécu avec un certain délice cette période où le cœur de leur existence – hommes et femmes unis par la même exigence – battait au rythme de la recherche de l’excellence équestre, dans un purisme sans concession.

Puis je me suis interrogé sur l’angle à donner à cette conférence. Il y avait, bien sûr, la tentation nostalgique du temps passé, la facilité de prétendre que tout a changé et que "c’était mieux avant". Mais sachant que les étudiants de la licence "professionnalisation des produits équins" de Saumur (dirigée par Sylvine Pikel Chevalier et Nathalie Martinez) seraient présents, et puisqu’ils représentent notre avenir, j’ai choisi d’expliquer pourquoi, à l’heure où la culture de l’amour du cheval a remplacé celle du respect du cheval, à l’ère de ce que certains sociologues appellent le "crétin digital", il est plus essentiel que jamais de lire Nuno Oliveira.

Le contexte historique

Nous sommes dans les années 1960.

Où et comment se déroulent les premières rencontres entre Nuno Oliveira et les premiers écuyers français ? Est-ce à Lisbonne, avec René Bacharach (1903-1991), bauchériste deuxième manière, élève du capitaine Étienne Beudant) alors en vacances ? Ou bien avec Jean Persin de Lauret, accompagné du colonel Bouhet, comme l'assure le docteur Jaime Da Costa ? Les versions diffèrent un peu à la marge, et peut-être n’est-ce pas très important.

Michel Henriquet (1924-2014) raconte qu'il était, à l'époque, en quête d'un autre enseignement que celui de Bacharach, dont il était sûr des limites. Il partageait son désarroi avec Persin, Bouhet, Champvallier et quelques autres passionnés de dressage. Malgré plusieurs dizaines d'années de pratique, il leur manquait toujours "une pièce au dispositif"...

Michel, alors directeur des Grands Moulins de Paris, consacrait son temps libre, son énergie et ses moyens à l’étude et à la pratique d’une équitation académique devenue plus que confidentielle, s’élevant avec courage et passion contre « les rênes coulissantes, la compression et l’institutionnalisation du trot plané (Jeanne Boisseau[1]). »

Il raconte : « Je venais de décider de mettre un terme à une longue expérience bauchériste menée sous l’autorité compétente de l’excellent René Bacharach, élève de Beudant, disciple inconditionnel de Baucher. J’avais été fasciné par son initiation aux grands principes de ses maîtres et par leur partie émergente : la légèreté. Sa culture littéraire et historique de l’équitation était pour moi une autre découverte. Cependant les résultats décevants de l’application rigoureuse de la méthode bauchériste, surtout en considérant que mes maîtres l’utilisaient depuis plus de trente ans, commençaient à me poser des questions.

L’un d’eux, le colonel Bouhet me dit un jour : "Cet équilibre que nous cherchons, je l’ai vu chez les meilleurs cavaliers tauromachiques avec leurs merveilleux chevaux, mais c’était très empirique. Vous devriez tout de même aller voir de ce côté-là".

Muni d’adresses dont une menait au "sanctuaire", je pris mon billet d’avion lorsqu’un événement inattendu m’obligea à ajourner mon départ. Mon ami Jean Persin, autre bauchériste, m’offrit de partir à ma place. »

Jean Persin et Bouhet atterrissent, pendant l'été 1960, chez Oliveira, voient, frémissent... et supplient l'écuyer, en partance pour Genève, de passer par Bailly (à côté de Versailles, où habitait Michel Henriquet).

Trois jours après, poursuit Michel, Jean Persin de Lauret était de retour.

- Voici ce que je ramène, qu’en pensez-vous ? dit-il en extirpant de sa poche un paquet de photos.

J’étais stupéfié, j’avais sous les yeux un écuyer et ses chevaux dans les plus belles attitudes classiques de l’imagerie équestre du Grand Siècle.

En voyant les petits films que leur montrera Oliveira, le général de Champvallier, bauchériste radical, s’inclinera devant lui : "Maître, voilà cinquante ans que je vous cherche, je crains que pour moi il soit trop tard".

Moi, dit Michel, encore ébloui, je lui demande :

- Comment êtes-vous ce que vous êtes ?

- Par nos chevaux (ibériques), répond-il simplement.

Je venais de découvrir la réincarnation des écuyers de Versailles et avec lui le "Cheval des Rois" le pur-sang ibérique. »

Michel Henriquet, homme d'affaires efficace, se dévouera corps et âme au maître et à son enseignement, ainsi qu'à la promotion du cheval portugais. Grâce à lui et quelques autres élèves – comme Gérard Dufresne, qui organisait des stages à Chartes –, Oliveira sera de plus en plus connu en France... et très discuté. L'establishment du dressage est ironique et méprisant, mais bluffé en présence de l'écuyer. Le Cadre noir vit alors des heures sombres. L'équitation "démocratisée" boude les militaires jugés trop cassants. Les guerres entre "professionnels" et "amateurs" animent les manèges : pour les premiers, les seconds sont incapables de saisir les finesses de la Grande équitation. Mais c'est pourtant parmi les seconds que se trouveront la plupart des élèves du maître.

Le colonel Lagarde – qui écrivait sous le pseudonyme de Sobène Olstef (des prénoms de ses 4 petits-enfants : Sophie, Bénédicte, Olivier, Stéphane) dans la revue Plaisirs Équestres, la grande revue d'équitation de l'époque, contribuera beaucoup à faire connaître Nuno Oliveira. « Il écrivait des articles qui énervaient la Fédération, me rapporte ma mère, parce qu'il disait que les meilleurs cavaliers de la Fédération montaient comme des pitres. Et il prônait de se tourner vers des gens comme Oliveira, qui rendaient le cheval léger. »

Sobène Olstef publiera de nombreux articles sur Nuno Oliveira entre 1962 et 1972 et quand, en 1974, il rentrera du Portugal, il écrira ni plus ni moins de ce qu’il a vu : le maître Oliveira « pousse ses dressages à un point jamais atteint de nos jours. »

Oliveira et les livres

Et les livres ? Oliveira travaille beaucoup, mais lit aussi beaucoup, tous les grands maîtres, en particulier Pluvinel, La Guérinière, Baucher (évidemment), Steinbrecht.

Pourquoi celui qui avait lu toutes les œuvres de la littérature équestre, qui n’aurait jamais voulu réécrire ce que d’autres avaient si bien fait avant lui, se met-il à écrire à son tour ? Sans doute, comme souvent, pour plusieurs raisons : le souci de laisser une trace, la pression de ses élèves, mais aussi un goût pour l'écriture, comme le confirmera Jeanne Boisseau.

Les premiers textes du maître paraissent en 1951 dans un journal portugais consacré à l’élevage, Vida Rural. Il traite de sujets philosophiques ou techniques, en quelques lignes, parfois « avec ce sens de la formule lapidaire et du mot précis qui a toujours caractérisé le style du maître portugais. » (Michel Henriquet)

La série d’articles fait l’objet de son premier ouvrage, qui paraît au Portugal à compte d’auteur en 1955, Breves notas sobre uma arte apaixonante. Il est publié en France en 1965, aux éditions Crépin-Leblond, revu, corrigé, augmenté et traduit par René Bacharach sous le titre Réflexions sur l’art équestre (éditions Crépin-Leblond), sous la forme d’un petit livre illustré en couverture d'un azulejo bleu, représentant un écuyer du XVIIIe siècle.

En 1976, Phyllis Field, élève de Nuno, traduira les Réflexions sur l’art équestre en anglais.

Ce premier livre est sans doute celui qui ressemble le plus à une « méthode » (bien qu’il n’y ait pas de méthode Oliveira). Oliveira écrit de ces Réflexions qu’elles « s'adressent aux cavaliers qui aiment l'équitation académique et apprécient de travailler un cheval calme, léger et brillant. » L’auteur traite de la position du cavalier, de ses aides, et suit la progression du dressage du débourrage jusqu'à la levade. On y trouve ce cri du cœur – qui imprégnera tous les écrits du maître : « Je demande aux cavaliers qui me lisent et qui dressent les chevaux de regarder leur monture lorsqu’ils mettent pied à terre, de contempler son œil et de faire un examen de conscience pour se demander s'ils ont bien agi envers cet extraordinaire être vivant, ce compagnon adorable, le cheval. »

Ma mère, Anne Henry, prend alors contact avec Jeanne Boisseau (nous sommes dans les années 1965), qui rédige régulièrement des articles dans Plaisirs équestres : Nuno Oliveira a donné quelques textes rédigés en français, qui ont besoin d'être remis d'aplomb.

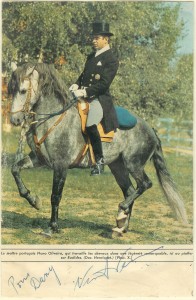

Jeanne est cavalière, elle rencontrera Oliveira au Portugal, mais à cette époque, elle en a entendu parler sans le savoir. Il y a quelques temps, elle a été subjuguée, dans un Larousse du cheval, par la photo d’un écuyer au piaffer sur un cheval gris, dont elle ignore le nom : c’est Oliveira sur Euclide.

Elle deviendra l’éditrice française du maître – et son chaperon lorsqu’il vient en France.

« Oliveira écrivait en Français, rapporte-t-elle, il fallait donc un peu réécrire. Cet homme qui avait une finesse de main incroyable à cheval, m’arrachait soudain le bras pour me mettre à l’écart et me disait, en pointant son front avec son index : "J'ai écrit un truc, je crois que c'est bien. Je vais écrire un truc qui va s'appeler comme ça". Il avait envie d’écrire et il aimait ça. »

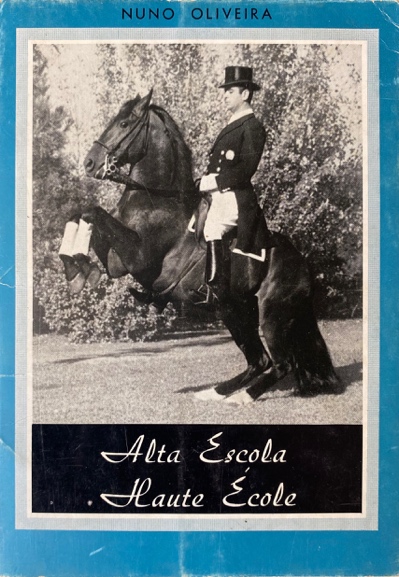

Entre-temps, Nuno Oliveira fait paraître un petit album à compte d’auteur, Alta Escola (1965) comprenant 43 photos de Pedro Villalva de chevaux dressés (et montés) par lui, présentés à différents airs de haute école, dans plusieurs cadres, en démonstration et chez lui, légendées en portugais et en français, sous la triple référence à Baucher, Pluvinel et la Guérinière.

Dans la préface, le maître écrit la philosophie qui sous-tendra toute son œuvre : « L'équitation académique, l’équitation artistique sont une école de vertu pour le cavalier. La patience la fermeté, l’humilité et le bon sens sont indispensables à qui désire atteindre un niveau élevé dans le dressage du cheval. [...] Je tiens à rendre hommage dans ce modeste album à la France, pays du véritable art équestre. »

Cet album sera réédité en 1966, par Allen, au Royaume-Uni.

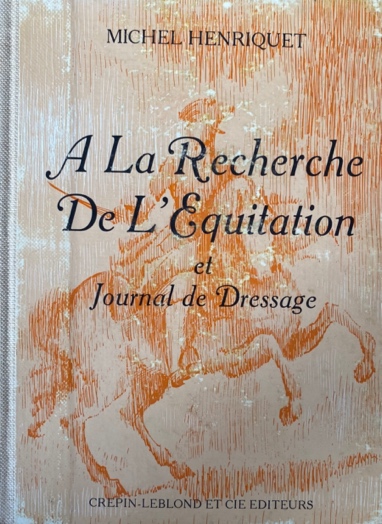

À cette époque, en 1968, Michel Henriquet, grand lecteur des textes classiques, veut laisser des traces de l'art du maître et publie À la recherche de l’équitation aux éditions Crépin Leblond (réédité en 1986), qui contient le journal de dressage d'un cheval acheté à Lisbonne, Lagarto, dans lequel il décrit la progression de son travail, aidé par le maître et par son fils João, de 1965 à 1967.

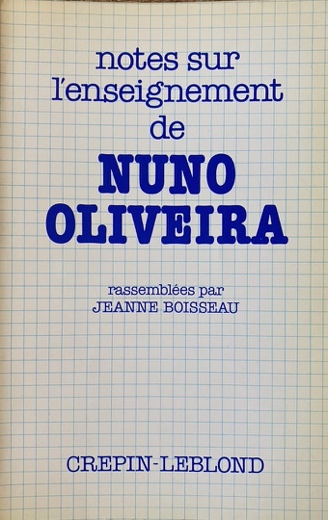

En 1979, paraissent les Notes sur l’enseignement de Nuno Oliveira (éditions Crépin-Leblond). Rassemblées par Jeanne Boisseau, elles sont un ensemble de phrases et de courts textes pris par quelques élèves lors de différents stages (Evelyne Hubert, Jeanne et d’autres), en particulier celles d’Antoine De Coux, qui notait scrupuleusement tout ce que le maître disait lors de ses stages, en Belgique ou au Portugal.

Jeanne Boisseau travaille ensuite sur les Souvenirs d'un écuyer portugais (éditions Crépin-Leblond, 1982), rédigés par le maître lors d'un stage à Brisbane (Australie) en décembre 1980 (le 31 décembre 1980). Dorénavant, ces voyages au bout du monde sont pour lui l'occasion de prendre le temps d'écrire.

« Il écrivait souvent d’une traite, témoigne Jeanne, une fois qu'il avait commencé, il était très content de continuer. »

Dans ces Souvenirs, il revient sur sa jeunesse, sur ses amis, ses élèves, et sur les grands moments de sa vie équestre. Les photos l'illustrant sont parmi les plus émouvantes, comme la première, prise en 1932, représentant Nuno enfant, sur Djebe Ha, dans un arrêt parfait. Sa position montre déjà celle du maître : dos puissant et assiette profonde.

Les Principes classiques de l’art de dresser les chevaux paraissent en 1983 (éditions Crépin-Leblond), dont l’auteur confirme lui-même, qu’ils ont été rédigés "d'une traite" à Victoria, Australie, en 1983. « Le français rugueux a été poli par Jeanne Boisseau » précise-t-il. Oliveira a plus de 57 ans. Il est riche d’une expérience hors du commun et connu dans le monde entier. Il entre profondément dans l’étude de chaque air, toujours aussi clairement dans la recherche de l’équilibre.

Avec cet ouvrage, Oliveira veut « être utile aux cavaliers en leur indiquant une progression pour le dressage de leurs chevaux, en leur parlant surtout de douceur, non de demandes en force. »

L'ouvrage débute par un chapitre "politique" dessinant le "Panorama" de l’équitation de dressage de l’époque (1983). Oliveira rend hommage à Reiner Klimke, et aux cavaliers d'obstacle Alwin Schockemöhle, Nelson Pessoa et les frères d'Inzeo qui ont bien compris qu'ils ont besoin « du vrai rassembler pour tourner sur les hanches et passer de gros obstacles : leurs chevaux sont légers, les rênes demi tendu, beaucoup plus en équilibre que les chevaux des épreuves de dressage. »

Il évoque aussi deux maîtres, le "révolutionnaire" Baucher en France et le "très classique" Steinbrecht en Allemagne : « Ils disent, d'une façon différente, à peu près la même chose; se trouvant de part et d'autre du Rhin, c'était surtout une question de nationalisme… ».

Le livre comporte aussi quelques pages sur le rôle de l'écuyer professeur, qui doit faire "de son élève, un ami", et ne jamais le mettre "en désarroi".

« L'écuyer, le vrai, n'est pas tributaire d'un système ou d'un règlement quelconque, il doit savoir que des chemins différents peuvent tous mener à Rome [...] Tout en étant à pied, il doit presque sentir le cheval que monte l'élève. »

Les autres chapitres résument ses Principes classiques sur l'épaule en dedans, I'appuyer, l'arrêt, le reculer, la demi-pirouette au pas, la cadence, les allongements, le galop, les départs, les changements de pied, la pirouette, le piaffer, le passage, le travail à pied, la légèreté dans l'action des jambes du cavalier, la descente de main et de jambes, l'écuyer professeur.

Et toujours, ce qui sous-tend tout son travail : « Seule la voie conduisant le cavalier à ne pas employer continuellement la force donne des chevaux qui prennent plaisir à travailler tout en restant obéissants. »

Amalgame , Élucubrations, Souhaits et souvenirs sont trois petits livres qui paraissent au Portugal à compte d’auteur. Amalgame est achevé en janvier 1984 et publié en avril. Élucubrations est achevé en juillet 1984 et publié en septembre. Souhaits et souvenirs est achevé en février 1985 et publié le mois suivant. Ces ouvrages forment un ensemble de textes réunissant poèmes, aphorismes, réflexions divers sur autant de sujets que la politique, les femmes, le Portugal, etc.

Dans Propos d’un vieil écuyer aux jeunes écuyers, paru en 1986 (éditions Crépin-Leblond), le maître aborde les aspects non systématiques de l’équitation.

Il reprend les thèmes chers à son cœur, dans une optique plus pédagogique: le contact, la jambe, le poids du corps, côté cavalier, et l'épaule en dedans (encore et toujours — chaque livre reprend inlassablement le mouvement et la manière de l'obtenir). Il développe plus qu'ailleurs l'effet d'ensemble, la descente d'encolure, le galop; et précise le travail à la longe et aux longues rênes.

Il analyse les erreurs les plus souvent commises, et comment les réparer.

Les chevaux et leurs cavaliers paraît en 1987 (éditions Crépin-Leblond). Il est consacré au débourrage du cheval, dans le calme, la justesse, la finesse, avec un chapitre sur le cavalier débutant et la manière dont l'équitation doit lui être enseignée. Pour Oliveira comme pour la plupart des grands maîtres, le débourrage fait partie du dressage, il n’y a pas de rupture entre les deux, mais une progression lente.

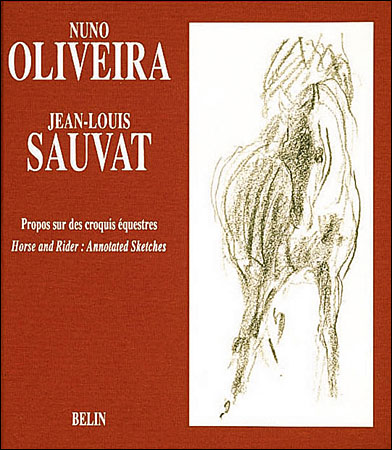

Enfin, Propos sur des croquis équestres (éditions Belin) est le dernier livre du maître. Il parait en 1990 aux éditions Belin. Il est un ensemble de phrases courtes, précises, qui commentent – comme un testament – les dessins que Jean-Louis Sauvat fit de lui, un peu avant sa mort.

L'ensemble donne, en très peu de mots, une très belle synthèse de la philosophie équestre du maître tout en permettant de "voir" l’écuyer à l’œuvre, encore mieux que sur les photos qui illustrent les autres livres, grâce au formidable travail de Jean-Louis Sauvat qui sait si bien "saisir" le mouvement. L’ouvrage sera publié par Marie-Claude Brossollet (1942-2019), cavalière et directrice des éditions Belin. Ce sera le dernier ouvrage du maître. Il verra la maquette, mais décédera en décembre, en 1989, avant la sortie du livre au printemps 1990.

Pour la petite histoire :

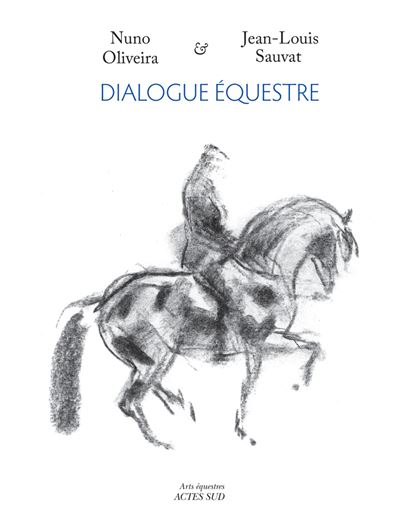

- cet ouvrage vient d’être republié chez Actes Sud sous le titre Dialogue Équestre.

- cet ouvrage et un autre du commandant de Padirac (Équitation : la tradition classique, Belin, 1993), illustré lui aussi par Jean-Louis Sauvat, seront le point de départ d’un catalogue spécialisé sur le cheval et l’équitation que j’aurai la chance de développer, qui verra, en 17 ans, la publication d’environ 250 ouvrages, 1er catalogue français, un des 3 plus gros mondiaux.

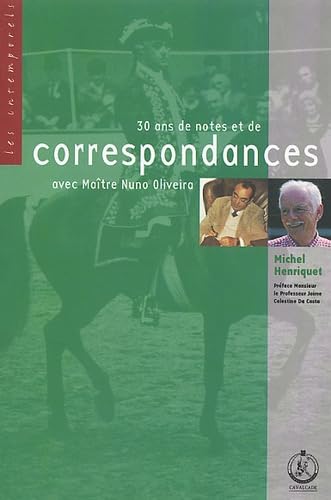

Une dizaine d'années plus tard, en 1999, Michel Henriquet publie ses notes prises pendant ses longues années de relations avec Oliveira, depuis le début des années 60, ainsi qu'un choix de lettres. Trente ans de notes et de correspondance avec Maître Nuno Oliveira est préfacé par Jaime da Costa (un des grands élèves portugais du maître).

Il rassemble des notes précises sur tel ou tel point spécifique du dressage de plusieurs chevaux. Quelques lettres donnent une image de ce que pouvait être le maître dans l'intimité. C'est sans doute le livre dans lequel on apprend le plus de choses sur la technique et la personnalité d'Oliveira... vu à travers le prisme d'un autre écuyer, qui fut son élève.

Les Œuvres complètes d'Oliveira sont réunies dans un seul livre, publié chez Crépin-Leblond en 1991. Puis chacun des ouvrages est réédité en six petits livres verts et rouges chez Édito, enrichi de nombreuses photographies — souvent mal légendées, imprécises et sans date.

D’autres ouvrages paraissent sur le maître et son enseignement qui, tous, éclairent différemment cette "intelligence équestre du XXe siècle " :

- Nuno Oliveira , collection Les grands maîtres expliqués, Marion Scali, Éditions Belin, 2006

- Œuvres complètes de Nuno Oliveira , Éditions Belin, 2006, enrichies d’inédits

- Paroles du maître Nuno Oliveira , Antoine De Coux, Éditions Belin, 2007

- Notes et entretiens avec le maître Nuno Oliveira , Stephanie Grant Milham, Éditions Belin, 2015

- Notes d'Eleanor Russell sur l'enseignement de Nuno Oliveira , Eleanor Russell, Éditions Belin, 2015

- Les Écrits de jeunesse de Nuno Oliveira: Cadence, légèreté, géométrie (1951-1956), Jean Magnan de Bornier, Éditions Actes Sud, 2021

- Dialogue équestre, Nuno Oliveira (Auteur), Jean-Louis Sauvat (Illustrations), Gérard Dufresne (Préface), Éditions Actes Sud, 2025, réédition des Propos sur des croquis équestres (Belin) paru en 1990.

Pourquoi lire Nuno Oliveira

Dans les livres du maître, il n’y a pas à proprement parler de méthode, et pourtant tout est là.

En effet, Oliveira était trop sage pour reformuler ce que La Guérinière – ou d’autres – avaient déjà si bien écrit. Il rejetait tout dogmatisme et esprit de synthèse, et prônait que le physique et le mental de chaque cheval étaient des cas particuliers. Il écrivait ainsi ce qui le préoccupait à l’instant. Et comme en témoignent ses livres, le maître était préoccupé par la recherche de la beauté à cheval, de la beauté du cheval, une beauté transcendante, naturelle, que certains qualifient même de mystique (mais il faudrait définir ce terme).

Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Si ses livres ne contiennent pas de "discours de la méthode", s’ils ne reflètent pas une méthode précise, tout est là.

Oliveira avait tout lu, tout relu, tout retenu, tout testé aussi ! Et digéré tous les écrits des écuyers et des maîtres du passé. Il réussit la synthèse de tous les grands courants de l’art équestre pour en extraire le meilleur.

Son équitation s’appuie sur des bases solides, mûries par l’expérience, la lecture et la réflexion; ses voltes sont rondes, ses chevaux justes, équilibrés, et l’impulsion puissante. Il ne céda jamais à la facilité de la violence ou de l’enrênement, et mena une recherche perpétuelle de la douceur dans la technique.

Le maître Oliveira est, en réalité, d’une modernité inouïe. Il voit, avant l’heure, à une époque où la technique prédomine, l’importance de ne pas dissocier la lettre de l’esprit, le geste de la philosophie qui le sous-tend, nous rappelant sans cesse, comme l’écrivait le colonel Wattel, que ce n’est pas l’exercice qui dresse, mais la façon de le réaliser.

Il remet à l’honneur la recherche de l’art pour l’art, la quête de l’excellence, sans profit utilitariste, dans la seule quête d’un idéal infini de beauté : une vraie leçon pour notre temps, gangréné par l’instrumentalisation de la terre et des hommes, et un rapport exclusivement gestionnaire au monde.

Comme en témoignent le magnifique film de Laurent Deprez et les photos qui nous restent de lui, le maître incarne à la perfection les principes philosophiques et techniques de cette équitation Française, désormais inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco (2011).

Il a rendu vivant ce qui fut longtemps un idéal. Et grâce à lui, et après lui, d’autres poursuivent la route : Michel Henriquet, Bettina Drumond qui vient de nous quitter, ou Jean-Louis Sauvat, Catherine Henriquet, Dany Lahaye, et bien d’autres.

Avec ses livres, il nous laisse un héritage, un modèle, un chemin. Ses ouvrages pointent cette éthique de la relation au cheval, si recherchée aujourd’hui – quelle que soit la discipline —, promesse d’avenir, qui prône l'emploi du minimum de force, le respect, l’harmonie du couple cavalier-cheval, la parfaite entente, la compréhension mutuelle, intime, une relation efficace et discrète.

Tout lecteur, quel que soit son niveau, quel que soit son cheval, sa discipline, sa culture, y trouvera toujours une phrase, un mot éclairant, un passage, une matière à penser (donc à évoluer), le paysage entier d’une nouvelle compréhension. Les adeptes de l’équitation éthologique y confirmeront leur philosophie et leur technique à l’aune du classicisme.

Les livres de Nuno Oliveira sont simples mais profonds. Ils devraient traîner dans les selleries, les clubs house et toutes les tables de chevet. Ils renferment une science de l’équitation, un art de penser, mais aussi… une sagesse universelle.

Guillaume Henry

[1] Jeanne Boisseau, Les rencontres extraordinaires d’une cavalière ordinaire : Paul de Longchamp... René Bacharach... colonel Lagarde... George Morris... Alexis Gruss senior... général Pierre Durand... Nuno Oliveira…, édition à compte d’auteur.